Não se mata o que é feio com o espanto … Nem se chora ou agoura o que é bonito

Eu não suporto homenagens póstumas. Esse agraciamento tardio – que celebrizou Augusto dos Anjos, Lima Barreto, Emily Dickinson, Antônio Conselheiro e tantas outras figuras – tem o seu duplo sentido: de um lado, quando realizada, por vezes representa uma espécie de mea culpa, um atestado de que a crítica especializada nem sempre reúne condições de compreender os tais “efeitos de ruptura” identificados em obras ou ações no momento em que elas ocorrem. Por outro lado, pode ganhar os ares da bajulação momentânea, da falsa valorização do que foi condenado ao limbo cultural, e do agraciamento – somente a partir da morte – de quem merecia o reconhecimento em vida.

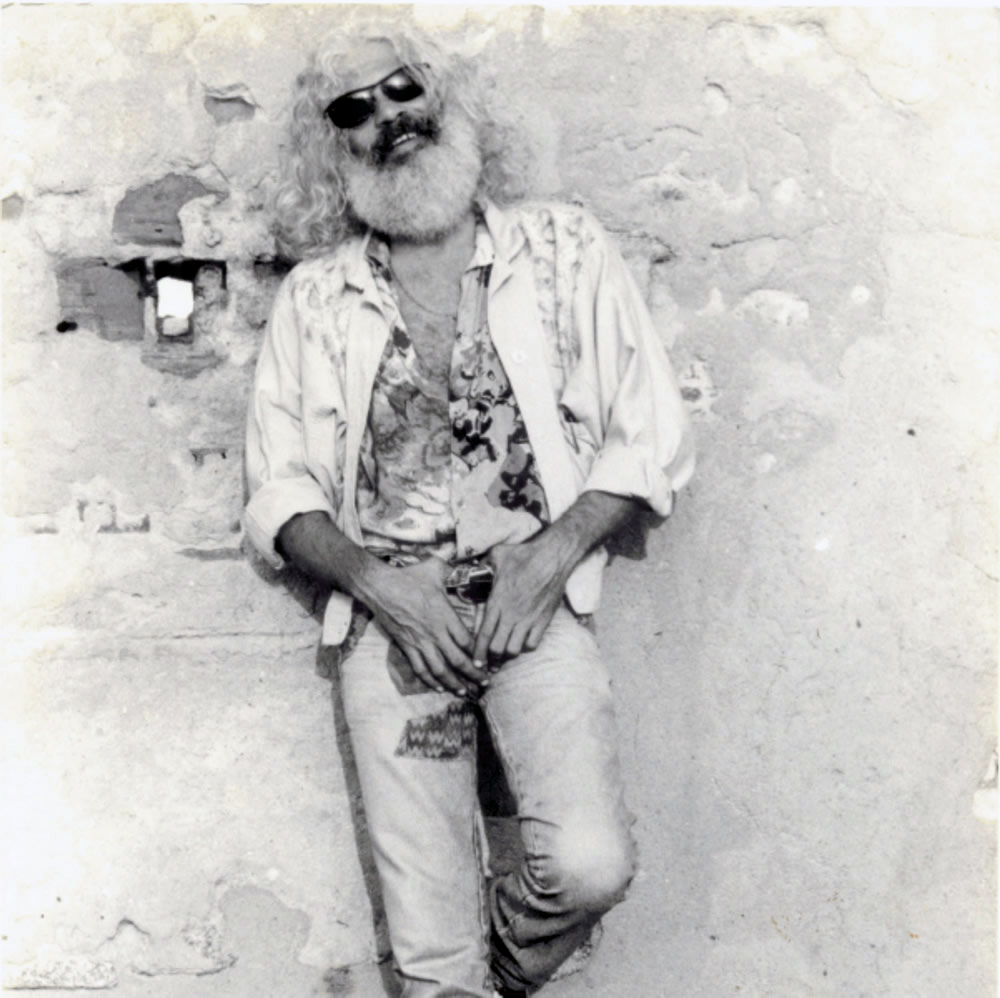

Por pensar nessas questões, fiquei exitando em escrever este texto e fazê-lo circular, à procura de leitores. Não queria as minhas reflexões engrossando o repertório das homenagens post mortem. No entanto, ao ser surpreendida, ontem, com a notícia do falecimento do artista (múltiplo) pernambucano Lula Côrtes, senti uma vontade arretada de escrever algo. Passei um certo tempo perdida em pensamentos e sensações, afinal, desde a primeira vez em que escutei o estonteante álbum Paêbirú – O Caminho da Montanha do Sol (1975), o arrebatamento cedeu lugar à curiosidade e esta, ao desejo de falar a respeito. Mas não me considerando uma pessoa de fala autorizada – afinal, não tenho formação técnica musical -, preferi guardar as todas sensações provocadas pelo lendário trabalho de Lula Côrtes e Zé Ramalho.

Ainda hoje pouco se disse a respeito desse álbum. E o que eu tenho a dizer, agora, não passa das impressões de uma fiel “escutadeira” de música. A partir desse lugar, posso falar reviver a presença e a permanência de Lula Côrtes. Isso também me leva até Augusto dos Anjos (paraibano, assim como Zé Ramalho) que, ao falar da sua lira, celebrizou um testamento digno de outros artistas provocativos:

”[…] Quando eu for misturar-me com as violetas,

Minha lira, maior que a Bíblia e a Fedra,

Reviverá, dando emoção à pedra,

Na acústica de todos os planetas! […]” ( “Os doentes”)

Arrisco-me a dizer uma obviedade: Paêbirú não representa o registro de um momento específico – anos 70, cenário artístico pernambucano, nordestino; redescoberta de valores culturais nossos; experimentação de efeitos lisérgicos; contestações ao campo artístico e etc. Considero o trabalho de Lula Côrtes e Zé Ramalho um elo entre as marcas pré-históricas deixadas na Pedra do Ingá, as profecias de Antônio Vicente Mendes Maciel (ou Antônio Conselheiro) e a massa sonora do Cordel do Fogo Encantado (isso fica evidente nas faixas Nas Paredes da Pedra Encantada e Maracás de Fogo). Nesse largo espaço temporal cabem outras intersecções. E as relações se refazem, comprovando a atemporalidade da obra. Eis uma outra obviedade.

Segundo o próprio Zé Ramalho, Paêbirú – que contou com a participação de Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Robertinho de Recife e tantos outros artistas – “foi totalmente artesanal. Aquele ali foi ‘costurado a mão’ em 1974”. Nesses termos, o disco se mantém como registro histórico de uma legião de artistas destemidos vencendo as limitações técnicas da época e ampliando as possibilidades oferecidas pelo famoso estúdio Rozenblit, de Recife. É também o primeiro registro de Zé Ramalho assumindo os vocais de todo um trabalho. E nisso reside a beleza do disco: Zé confere, de forma espetacular, rudeza, leveza, força, mistério e grandiosidade ao trabalho. Há também os improvisos vocais de Alceu Valença, lembrando ladainhas, cantos mouriscos, lamentos sertanejos, sobretudo na faixa Maracás de Fogo. No salto tecnológico de 37 anos que nos separam das gravações de Paêbirú, há muitos aspectos que nos reaproximam da proposta – seja como produtores ou espectadores das atuais tendências musicais do cenário pernambucano e nordestino. A fusão de gêneros, a reapropriação da cultura popular, os elementos locais irmanados com tons cosmopolitas são apenas alguns deles.

Há, ainda, um ramalhete de sentidos místicos em torno desse álbum. As pétalas místicas encontram-se misturadas aos acordes, às distorções, ao encontro de elementos aparentemente diversos, às letras. Estão, também, na louvação a Iemanjá e na visita do “viajante lunar” que “desceu num raio laser … pelo radar” (Trilha de Sumé). Estão nos traços de presença indígena. Estão nas referências aos misteriosos desenhos da Pedra do Ingá (Paraíba). O disco, que na verdade é um álbum duplo composto por 11 canções, divide-se em quatro partes, cada uma delas como ref(v)êrencia aos elementos da natureza. Talvez aí resida uma tentativa de articular como cada uma das pétalas místicas dialogam com a terra, o ar, o fogo e a água. Tudo em conjunção para provocar o arrebatamento dos sentidos.

Não estou falando de um álbum em “formato comercial”, certamente é um raro e apurado trabalho de que se tem notícia no cenário musical brasileiro. Geralmente, numa perspectiva burguesa sobre as produções artísticas, o valor de distinção de quem “consome” a obra diminui na medida em que esta – a partir do valor de divulgação – tem o seu acesso ampliado. Ou seja, quanto maior o acesso e a depender do perfil social de quem tem acesso, maior a desvalorização da obra, por conta da sua “popularização”. Não é essa ética que está em jogo aqui, nestas reflexões.

Enquanto importante produção do acervo musical brasileiro, Paêbirú deve ser conhecida pelas novas gerações. Nesse sentido, a internet (download gratuito) pode ser uma importante ferramenta (ainda que boa parte das famílias brasileiras não tenham acesso à rede), até porque, um dos mistérios que cercam a historia do referido álbum é o fato de a maior parte da sua tiragem ter desaparecido nas águas do Capibaribe, na enchente de 75, restando apenas 300 cópias que estavam sob a guarda do casal Lula Côrtes e Kátia Mesel (responsável pela arte gráfica do álbum) – por esse motivo a versão em vinil é considerada a mais cara do mundo. Hoje, com a reedição em CD, um exemplar do álbum tem valor monetário acima da média. Paêbirú é, sim, uma raridade, pelo caráter multirreferencial e arrojado da proposta, mas, definitivamente, não deve sobreviver apenas como peça de acervo de colecionadores.

Em tempo: no dia 06 de março deste ano Lula Côrtes fez um show no Pátio de São Pedro, no carnaval multicultural de Recife. Talvez essa tenha sido a sua última aparição artística. Infelizmente, naquela noite Lula foi bastante prejudicado – não pela enfermidade, o câncer contra o qual vinha lutando – mas pelo equipamento de som. Para muitos artistas, a baixa qualidade do equipamento de som do Pátio de São Pedro se tornou um grande desrespeito a quem por lá se apresentou – e esse problema ficou acentuado no momento da apresentação de Lula. Tive o prazer de assistir a um fragmento do show – não fosse o mal estar físico provocado pela ingestão de uma cachaça local, teria ficado até o fim da apresentação. Não posso dizer que haverá uma próxima vez, já que Lula vestiu a camisa cosida pela costureira funerária (parafraseando Augusto dos Anjos). Trago, então, uma das criações de Lula Côrtes, para que a lira sobreviva na acústica de todos os planetas:

Não existe molhado igual ao pranto (autoria: Lula Côrtes)

Não se escuta na terra quem for santo

Não se encobre um só rosto com dois mantos

Não se cura do mal quem só tem pranto

Nenhum canto é mais triste que o final

Não se ouve nos ares nenhum canto

Nem nos cantos da noite nenhum grito

Não se mata o que é feio com o espanto

Nem se chora ou agoura o que é bonito

Não se pode entender sabendo pouco

Não se dá nota aguda estando rouco

Não se encontra o que é duro aonde é oco

Nem silêncio onde só existe o grito